雨上がりの空、虹を見たことがありませんか?

なぜ突然青空に虹がかかるのでしょうか?

虹の正体に迫ってみましょう。

虹の正体

虹の正体は、光の散乱です。

太陽からの光によるものなのですが、皆さんは太陽光は何色に見えますか?

太陽光はイラストでは白やオレンジで表現されることが多いように思います。

太陽光は、様々な色が混ざり合っています。赤+緑+青=白(光の三原色)なので、白で表現されることが現実に近いのかもしれません。

様々な色が混ざり合っているということですが、絵の具のようなものは混ざり合うと取り出せませんが、光は別々のまま混ざり合います。

つまり、虹色は太陽光を分解した色なのです。

なぜ太陽光が分解されてしまうのでしょうか?

水滴と光の散乱

シャボン玉は虹色に見えることがあります。

これも光の散乱です。

透明の水の玉は光を散乱することがわかります。

これは、水滴の大きさに関わらず起こります。

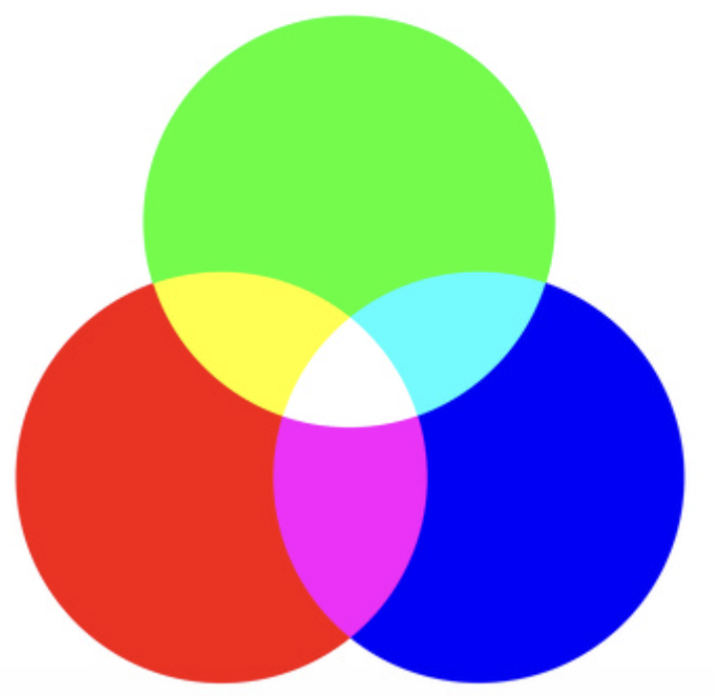

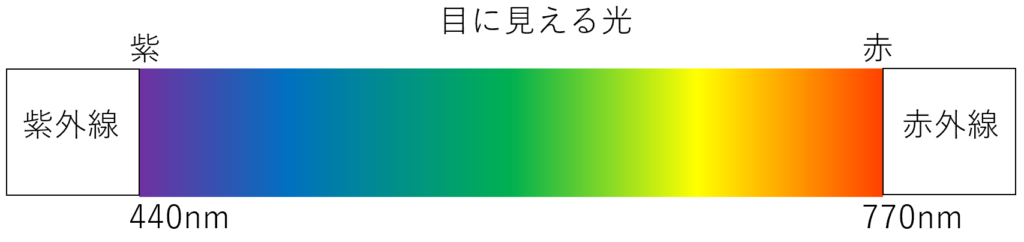

光は、様々な色が混ざり合っていると上述していますが、色は波長という固有の値を持っています。

赤は770nm、紫は440nmのように決まっているのです。

紫外線や赤外線も太陽光には含まれています。

文字通り紫や赤の外側の波長の光のことです。

人の目には紫440nm〜赤770nmの間の光だけ見ることができます。この光の幅が虹色です。

紫外線は440nmより短く、赤外線は770nmよ長い光のため、目には見えない光となっています。

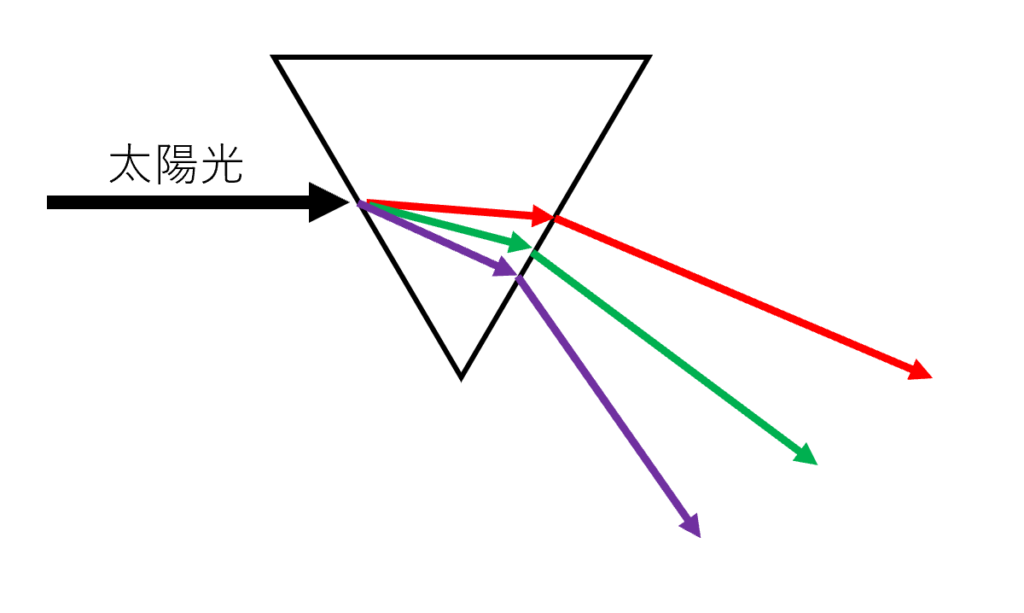

また、空気を進んできた光が、屈折率の異なる物体に侵入すると、光が屈折、つまり曲がります。

しかも、色の違い(波長の違い)で曲がる角度が異なる性質があります。

そのため、白い光が様々な色に分離されます。

ここで、屈折率の異なる物体が、雨上がりに空気中に残った水滴(水の玉)となります。

そのため、雨上がりの晴れた空(水滴が浮いていて、太陽光が差し込む空)に、虹が見えることがあるということになります。

終わりに

虹の漢字は”虫”を含んでいます。昔の人はアーチの形が芋虫のようなものに見えたのでしょうか。

虹が発生する原理を知ることは、光の性質も自ずと理解することになります。

光がないと何も見えないので、光(特に目に見える光”可視光”)は生きるためには必要不可欠です。

光と散乱については、様々な現象との関りがあるので、面白半分で覚えていただけると幸いです。